En ce moment, j'ai un peu de temps libre. Éternel insatisfait, j'ai entrepris d'étalonner à nouveau mon court-métrage documentaire traitant de la viticulture chinoise, réalisé en 2018. Alors, quitte à ressortir les images, profitons-en pour parler un peu plus en détail de ce projet qui reste aujourd'hui l'un de mes plus beaux voyages.

Les origines du projet

Tout commence aux Ateliers du Cinéma à Beaune, grâce à qui nous avons rencontré Hao Jiang, entrepreneur dans l'œnotourisme originaire de Chine. Il projetait d'envoyer une équipe documenter l'expansion viticole de la région autonome de Ningxia. Originaire de Dijon, j'avais déjà eu l'occasion de travailler dans les vignes lors de vendanges ou en saison. Le sujet m'a toujours intéressé, tout comme l'esthétique qui s'en dégage. Malgré mes connaissances limitées en la matière, j'ai naturellement proposé un projet.

Lors de la constitution du dossier, j'ai effectué un certain nombre de recherches sur le paysage viticole chinois, pour essayer d'en saisir l'importance cachée derrière un épais nuage de stéréotypes. J'avais une intuition : que je pouvais découvrir un travail différent et porté par des individus passionnés, soucieux de leur terroir et ne cherchant pas à imiter nos standards comme on pourrait dédaigneusement l'imaginer. J'avais eu l'occasion de rencontrer ce genre de personnalité en France et j'ai commencé à entrevoir quelque chose d'intéressant grâce à l'ouverture d'esprit de l'un d'eux, Jean-Yves Bizot, viticulteur Vosniers. Je connaissais son intérêt pour l'Asie, personnellement comme professionnellement et je me devais de lui poser quelques questions.

« Si on reste dans les normes habituelles, pour moi, impossible d’avancer. On plafonne. »

Notre entretien fut extrêmement riche et constructif. J'en ai tiré la conclusion d'un monde viticole suspendu aux lèvres d'une institution statique, à l'orée d'un potentiel bouleversement. De nombreux acteurs et actrices y participent activement en redéfinissant chaque jours les codes de la viticulture. Et peut-être que j'allais en rencontrer en Chine, nourrissant mon pressentiment de départ.

« Nous avons une vision colonialiste mais les Chinois ont une énorme culture et sont très curieux. Est-ce que faire du vin en Chine représente l’occasion de proposer autre chose ou va-t-on rester dans un canal déjà exploré ? »

À ce stade, tout restait à construire. Je n'avais aucune traître idée de l'endroit où j'allais atterrir, de qui j'allais rencontrer... Et par extension, de ce que j'allais concrètement raconter. J'ai donc commencé à fantasmer sur la forme. Pour me préparer, je me nourrissais exclusivement de films de Werner Herzog et de photographies de Thomas Struth. J'avais aussi découvert l'exceptionnel documentaire Léviathan de Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor. Autant dire que je partais avec de grandes velléités artistico-esthétiques un poil orgueilleuses. Mais soit. J'embrassais cette idée de partir dans l'inconnu, de filmer et de voir ensuite.

Photos documentaires de Thomas Struth, Elger Esser et Jean-Marc Bustamante

Le départ pour Ningxia

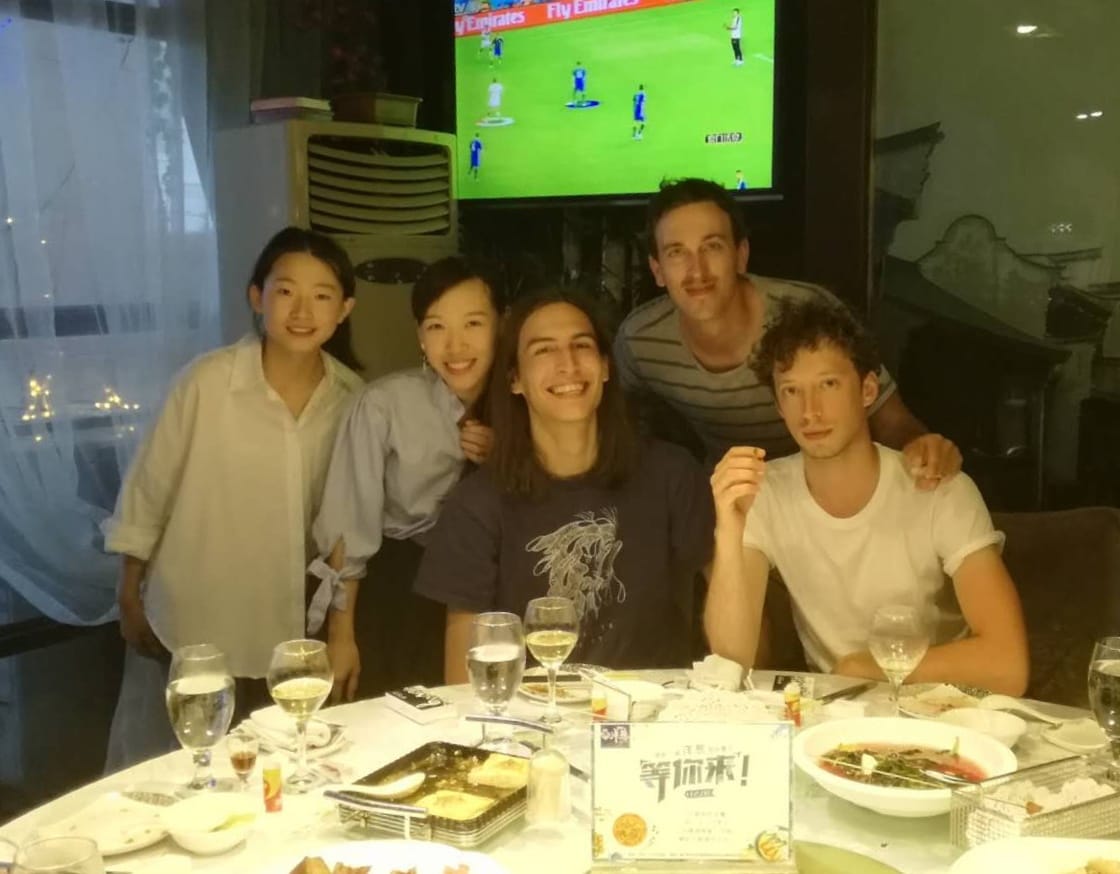

Toute l'organisation a pris un peu de temps mais un jour, sans crier gare, j'apprends que le projet est sur les rails. Je vais partir en Chine pour filmer des gens qui plantent des raisins. Je suis aux anges. Dans cette entreprise, je choisis de partir avec deux amis, Paul-Guy Rabiet et Olivier Binder. L'un à la seconde caméra et l'autre au son. Je vous passe toute la partie ridicule où j'ai manqué ne pas pouvoir partir à cause d'un problème de passeport périmé — je peux vous assurer que cette anecdote m'a complètement guéri de toute phobie administrative — et nous voilà dans un avion en direction de Pékin. Dans notre périple nous sommes accompagné par Antonin Bonnot, Émile Phélizot et Vassili Schneider, deuxième équipe partant réaliser un autre film ainsi que Hao Jiang, Rémi Bergman (directeur des Ateliers), Bruno et Élisabeth Vuittenez (vignerons, acteurs du second projet). Je ne sais toujours pas ce qui va se passer ni qui nous allons rencontrer.

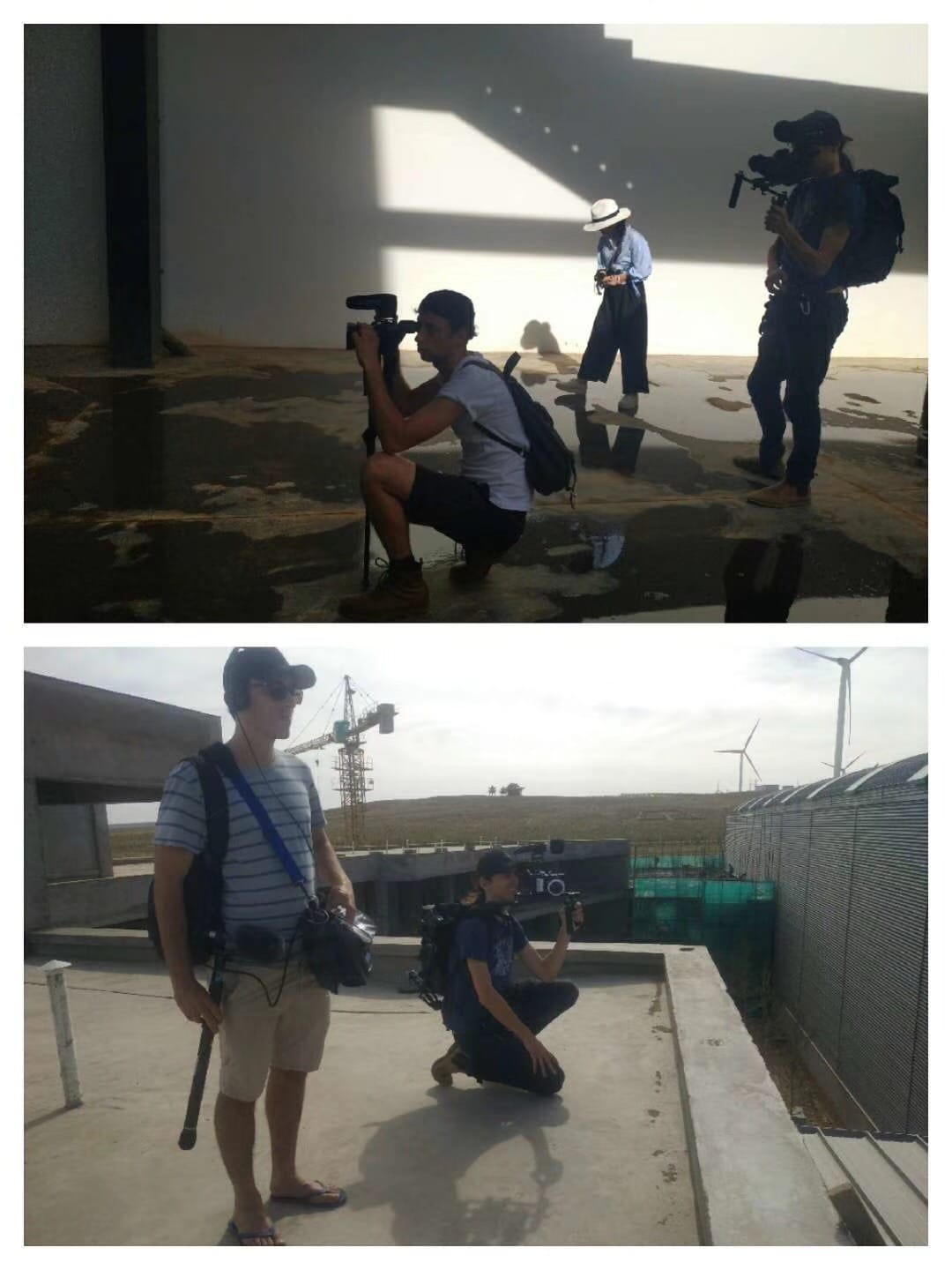

Sur place, tout s'est passé si vite... Nous sommes resté une dizaine de jours. Avec mon équipe, nous avons passé une majeure partie de notre temps dans un domaine en pleine construction, Xige. Un terrain de jeu énorme, hallucinant. Nous y avons notamment rencontré Zhang Yanzhi qui nous a détaillé sa vision future de la production viticole Chinoise. Si tout cela vous intéresse, je vous invite directement à regarder le film ! J'ai eu le sentiment, en tout cas, de trouver une partie de ce que j'étais venu chercher. Une intention passionnée, la volonté de produire un vin différent, à la mesure de son environnement. Et les moyens mis en œuvre dans cette quête sont dantesques : un espace infini où sont testés de multiples cépages, une vinification poussée dans ses moindres retranchements pour trouver ce qui fonctionnera le mieux.

Et maintenant ?

Je suis bien évidemment fier de ce projet. Il a de nombreux défauts mais je suis heureux des images rapportées et de ce que j'ai découvert sur place. Avec le recul, je dois néanmoins admettre : je ne pense pas que le film réussisse à raconter vraiment ce que j'ai exposé dans cet article. Je cherchais à monter un objet cinématographique à travers lequel tout se comprendrait de manière sensible. Est-ce que cela fonctionne ? D'une certaine manière, je vois cette vingtaine de minute comme une "bande-annonce" contemplative d'une chouette histoire. Si elle plaît à certains ou certaines, si elle donne l'occasion de s'intéresser au sujet ne serait-ce qu'un minimum, j'en suis très heureux. Mais mon objectif était sans doute un peu abstrait (et un poil présomptueux). Au bout du compte, je suis surtout reconnaissant qu'on m'ait offert la possibilité de toucher du doigt la création documentaire si librement. Surtout aux prémisses de ma vie dans le cinéma.

Donc merci à celles et ceux qui ont rendus cette aventure et ce film possible. À Rémi et Hao. Et aussi, bien sûr à Paul-Guy et Olivier ainsi qu'à Shunan Zhang, Rongqi Long et Lu Chen, nos accompagnatrices et traductrices au long cours.

Un point sur l'image

Nous sommes parti assez légèrement avec trois Canon XC10 et du matériel son. Une caméra à l'épaule, une sur monopode et la dernière fixée à un petit stabilisateur. Je dois avouer que le choix de la caméra m'ennuyait au départ, surtout à cause de son équivalent ~27-270mm à ouverture glissante et de son codec en 8 bits. Mais elle s'est avérée tout à fait capable dans nos conditions.

Mis à part un petit réflecteur pliable, nous n'avions rien dans nos poches. Tout s'est improvisé sur place. La seule directive que je m'étais imposée : ne jamais dépasser le 50 ou 60mm pour ne pas succomber à la facilité de filmer nos sujets de loin.

Un point sur la post-production

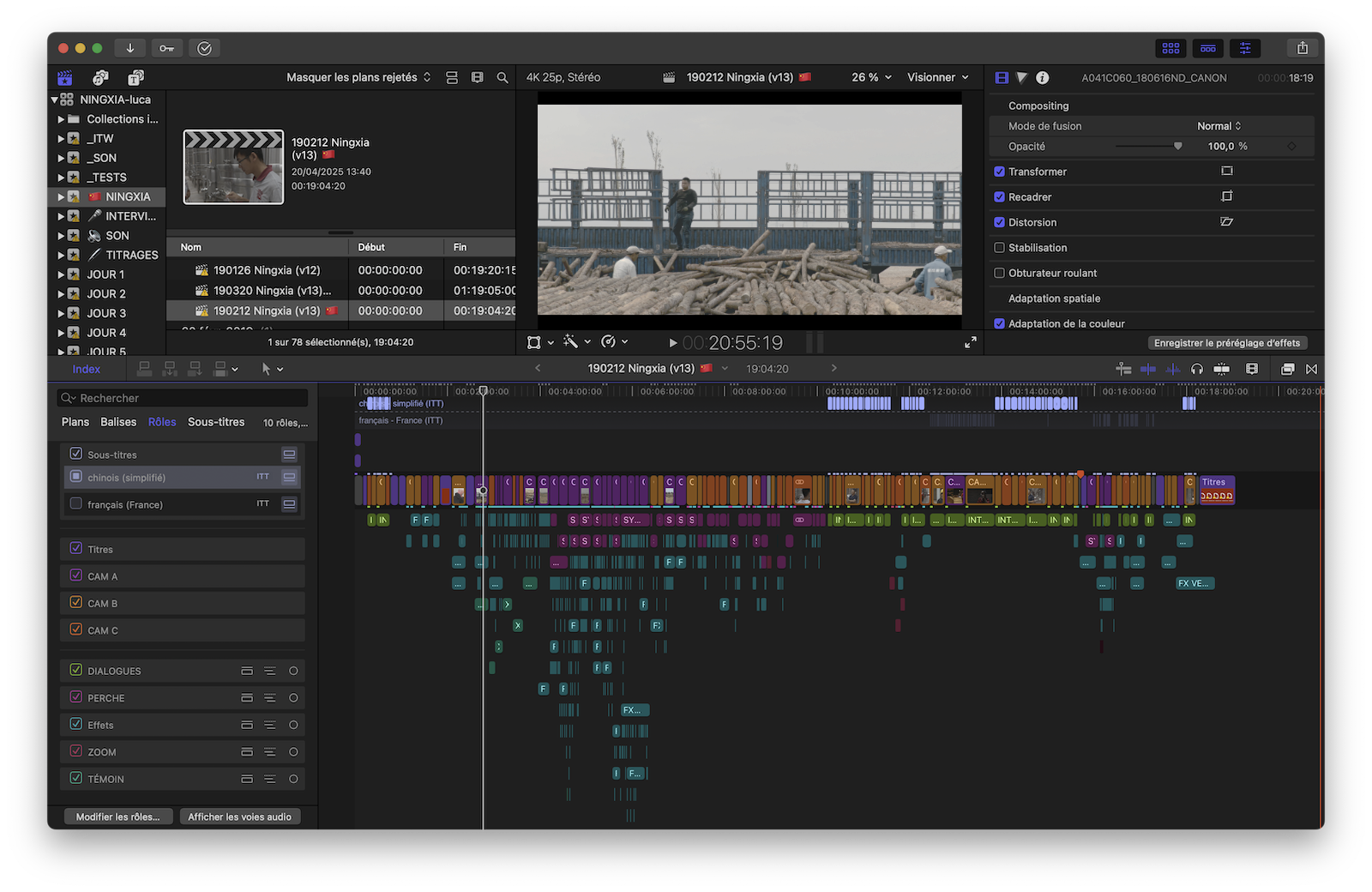

À l'époque, j'utilisais encore beaucoup Final Cut Pro X vers lequel je m'étais tourné pour ce projet. Si le montage image avais pris du temps, c'est surtout la partie son qui m'a demandé du travail. En effet, une bonne partie de nos directs étaient difficilement exploitables, parasités de fortes bourrasques de vent inévitables. C'est avec ce projet que j'ai commencé à m'intéresser fortement à la création sonore en post-production et j'ai du rebruiter une bonne partie du film. Un véritable terrier de lapin. Techniquement parlant, tout a été fait dans Final Cut, une hérésie ! Mais ça, je le comprendrai plus tard en apprenant à utiliser ProTools... Quant au mixage, il a été effectué en auditorium à Beaune par Mathilde Martouzet, merci à elle.

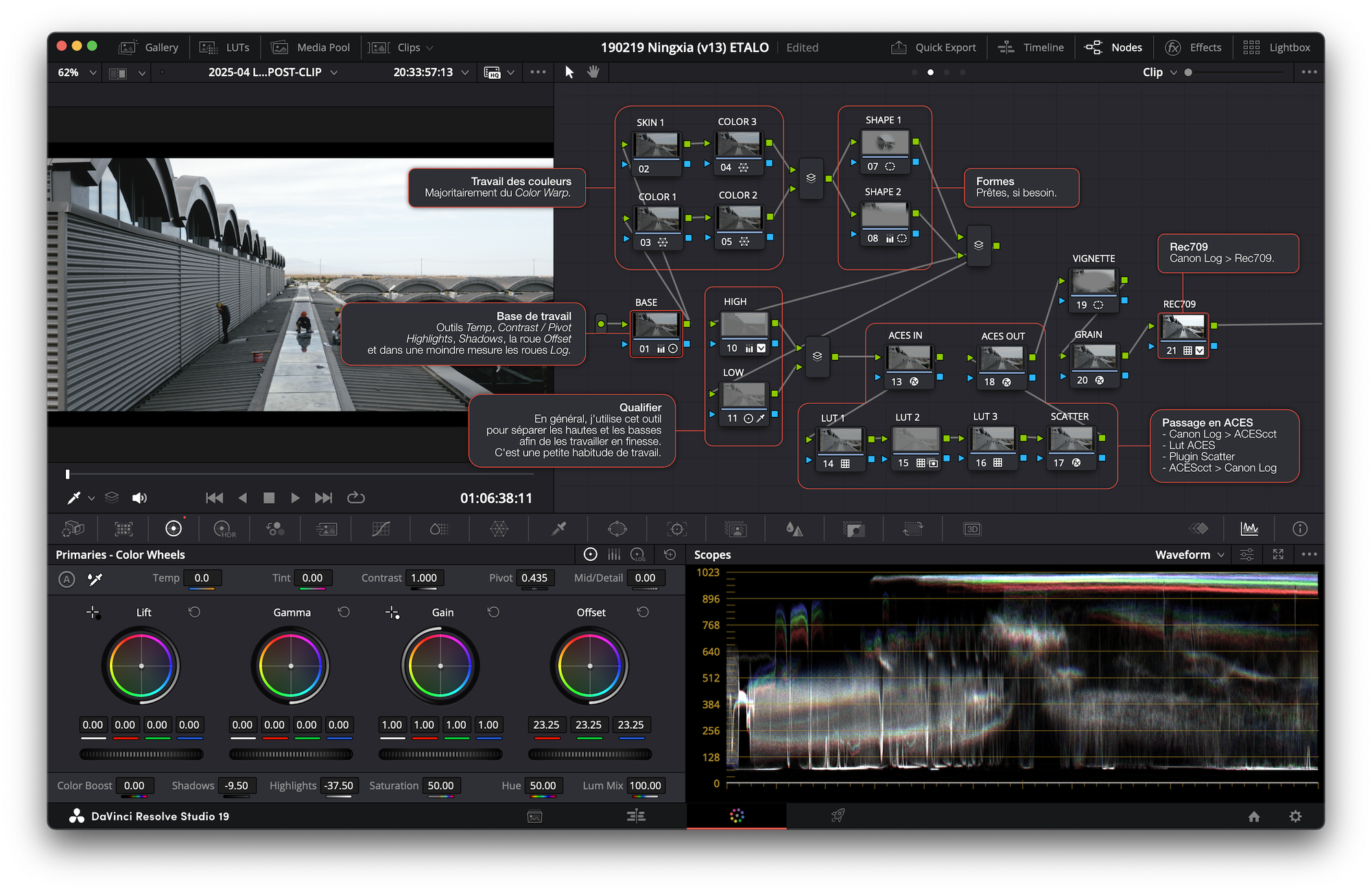

Concernant l'étalonnage, car c'est aussi ce qui m'a poussé à "ressortir" le film et à écrire cet article. À l'époque, je commençais tout juste à mettre vraiment les mains dans Resolve et à bien comprendre le logiciel mais je n'avais aucune méthode ! Si le rendu m'allait, après plusieurs jours de travail acharné, il ne me semble plus du tout à la hauteur aujourd'hui. D'où l'envie de le recommencer, le temps d'un week-end. Je suis tout de même resté dans une ligne directrice assez naturelle, cassant peut-être un peu plus le côté "vidéo" de mon premier essai en séparant ou atténuant plus franchement certaines couleurs et en affirmant un contraste plus marqué.

Pour rentrer dans une problématique plus technique, je me suis demandé comment attaquer correctement ces fichiers Canon, du C-Log enregistré en 422 8 bits. En ce moment, j'utilise souvent une batterie de LUTs ACES très satisfaisante pour me donner une base de travail... Mais l'interprétation du Log par la pipeline ACES intégrée au logiciel me semblait, visuellement, assez foireuse (dans le Color Management des réglages de projet).

Hors ACES, impossible d’obtenir un résultat satisfaisant en Color Managed non plus. La seule LUT correcte : la basique Canon Log vers Rec709, présente de base dans le logiciel. À force de trifouiller, j’ai décidé de travailler mes couleurs dans le log, puis de traduire le résultat en ACES avec un CST pour y appliquer mes LUTs de style, avant de repasser en log et d’appliquer ma table Rec709 (passer de l'ACES au 709 directement dans le CST rendait très mal). Je suis assez satisfait du résultat. C'est un flux de travail qui fonctionne à-peu-près correctement. Sans artefacts bizarres et sans exploser le signal, les couleurs se comportent relativement bien compte tenu de la faible profondeur et les hautes lumières restent assez rattrapables.

Pour se rendre compte des changements apportés au film, voici quelques images avant — en 2019 donc — et maintenant. On remarque surtout un gain de matière, par exemple dans la veste noire ou le voile rose de la première image. Les couleurs trop saturées comme le rouge de l'habit de travail ou le jaune des casques sont maitrisées. La couleur du sol ou de la tôle est plus réaliste et la teinte magenta des intérieurs est éliminée. Enfin, la méthode plus structurée me permet de passer facilement dans un espace DCI-P3 pour l'exploitation en DCP. Je suis assez content de cette remasterisation ! Elle est assez ténue, mais je pense que ces détails changent tout.